Autres articles dans cette rubrique

Université Bretagne Occidentale. Symposium Octobre 2002.

Que peuvent encore nous apprendre les accidents du travail ?

Atelier de recherche sociologique.

Tout n’a-t-il pas déjà été dit et décrit : les métiers à risques, les comportements de défi (ou de déni) face aux dangers, leurs conséquences économiques, humaines, sociales ? Le décompte des accidents du travail par la CNAM, leur mise en fiche systématique par tailles d’entreprises selon chaque branche industrielle, l’identification des causes, le classement par sièges de lésions, selon la durée de l’arrêt de travail, tous ces indicateurs de l’approche assurantielle par les risques laissent-ils encore place à quelque incertitude ou incohérence qui apparaîtrait autrement que mauvaise querelle d’experts, queues de cerises pour spécialistes à court d’arguments ? Si, comme le professent certains, "le risque zéro n’existe pas", à quoi bon explorer encore un continent dont toutes les limites ont été depuis longtemps cartographiées par le calcul des probabilités ?

Interroger des données statistiques solidement élaborées dans une institution paritaire nationale (CNAM) commence donc avec le réflexe légitime de savoir si le dénombrement originel recouvre bien la totalité des événements survenus. Combien d’accidents échappent encore à la déclaration obligatoire ? Combien de petits accidents aux conséquences imprévisibles sont oubliés, combien de graves ont été cachés ? Quelle importance ces écarts ont-ils pour la connaissance du phénomène des accidents du travail et leur réparation ? C’est cette gageure que cette la recherche présentée tente de tenir, en bénéficiant de l’important dispositif de l’enquête "Conditions de travail 1998".

Au fil de 40 récits d’entretiens semi directifs, la "post enquête" que nous avons réalisée a questionné les premières étapes de la prise en charge des victimes, leurs représentations, associées dans la suite de demandes et de réponses au moment de la déclaration, ainsi que leur connaissance des démarches de prévention des accidents en vigueur à l’intérieur de leur entreprise. Cette analyse permet de proposer une analyse factorielle de la situations des victimes dans une configuration d’univers professionnels dits "à risques".

Quels accidents ne sont pas déclarés ?

L’enquête conditions de travail 1998 pointe une première dissonance entre le nombre d’accidents déclarés, chiffres concordants avec ceux de la CNAM, et une réalité plus touffue, bien connue des "préventeurs" à l’œuvre dans les entreprises ou les organismes de prévention : bon nombre de petits accidents ne sont pas déclarés -y compris sur le registre des AT bénins- parce que les victimes les jugent trop insignifiants pour mériter de rompre le cours du travail : petits chocs, petites coupures, poussières dans l’œil, pincements ou fatigues musculaires sont vécus comme les "risques du métier". Leur répétition les banalise.

Une autre catégorie d’accidents moins banals ne sont pas déclarés non plus parce qu’ils imprègnent le quotidien vécu au travail des salariés vieillissants. Ces derniers ne trouvent plus de raison circonstancielle pour déclarer leurs douleurs en accident du travail, chaque fois que par exemple, ils ont "mal au dos". Seul le "blocage" du dos, de la tête ou des poignets les amène à s’interroger sur le caractère événementiel d’une douleur devenue familière, bruit de fond de leur activité qui témoigne d’une forme d’usure au travail.

Enfin, la non déclaration d’une douleur survenue au travail est un événement enserré dans le système compliqué des relations employeur - salarié - CPAM dont il importe d’éclairer les enjeux et les rapports de force. C’est l’intérêt des deux post-enquêtes qualitatives d’avoir confirmé le bien-fondé du questionnement AT de l’enquête de 98 et d’avoir pu approfondir le contexte des relations employeurs salariés au moment de la demande d’arrêt de travail (Lanoë & Loriot) et ensuite au moment de la déclaration par l’employeur à la CPAM (Daubas-Letourneux & Thébaud-Mony).

En premier lieu, il y a une logique de gestion qui incite des employeurs peu scrupuleux à éviter de déclarer certains accidents du travail. En effet, la prise en charge par la CPAM de l’accident du travail ouvre droit pour la victime au paiement de la totalité de ses frais médicaux et d’une indemnité de salaire pendant son arrêt de travail. (au versement d’une rente en cas d’incapacité permanente partielle). Tous ces coûts sont imputés par la CPAM en totalité au "compte employeur" des entreprises, lors du calcul du taux de cotisation accidents du travail si l’effectif est supérieur à 300 salariés. Ils le sont encore dans une proportion variable pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés. Ils restent stables pour les petites entreprises de moins de 50 salariés dont le taux de cotisation est notifié chaque année à l’ensemble des cotisants au même numéro de risque AT : la solidarité est alors segmentée selon les professions qui ne cotisent pas au même taux, par exemple "maçons gros œuvre", ou "charpentiers couvreurs", ou encore "menuisiers" etc. Dans les PME qui approchent ou dépassent 300 salariés, il est donc tentant de proposer à un salarié accidenté de le payer pour qu’il reste à son domicile ou qu’il vienne "en taxi" sur un poste temporairement aménagé, plutôt que de faire jouer les mécanismes de compensation de la CPAM, par définition plus coûteux.

Ce raisonnement gestionnaire perd son sens dans les très petites entreprises de 50 salariés ou moins. D’autres raisons conduisent les employeurs ou les salariés à éviter de déclarer des accidents du travail. Pour les salariés interrogés il est parfois coûteux psychologiquement de s’absenter de son travail, même si l’arrêt de travail est prescrit par un médecin, que ce soit pour continuer de répondre aux obligations de service dues au client et inscrites aujourd’hui dans des activités techniques (dépannage ou maintenance industrielle, par exemple) ou que ce soit pour manifester coûte que coûte son implication et son engagement dans un collectif de travail que son absence pénaliserait. Les récits recueillis indiquent aussi que les employeurs vont jusqu’à refuser de déclarer certains accidents du travail à la CPAM pour éviter que ces événements ne soient connus de leurs donneurs d’ordre : c’est le cas d’entreprises qui travaillent comme prestataires ou sous-traitants sur des sites où l’indicateur "nombre d’accident du travail" est un composant de la qualification du prestataire qui craint alors de perdre ses marchés. D’autres cas indiquent comment dans certaines entreprises, les rapports sociaux sont traduits en rapports de force à l’occasion d’accidents du travail pour dénier aux victimes le droit d’arrêter de travailler.

Les enjeux de l’arrêt de travail

Lorsque l’accident arrive, s’arrêter ne va pas de soi. Au moment de prendre cette décision de s’arrêter de travailler, le salarié se retrouve souvent tout seul. Dans ces conditions, ils est important pour la victime de bien mesurer la gravité de sa blessure, d’observer ses propres réactions, et au besoin se faire confirmer par un collègue ou sa hiérarchie la légitimité d’un arrêt du travail.

Conséquence d’un arrêt refusé

"Je suis ouvrière de découpe dans l’agroalimentaire. Des dindes , dans un petit abattoir. 300 salariés, c’est petit par rapport à certains. Je suis comptable à l’origine, j’ai fait un bac pro de compta bureautique. J’ai 24 ans .

C’est ma 2eme entreprise. La première, c’est les salaisons. Je suis là depuis 2 ans et demi. Je n’ai jamais travaillé comme comptable, j’ai pris ce que j’ai trouvé.

Je suis depuis le début toujours le même poste, « désossseuse cuisse ». Séparer la viande des os. Nous on tire l’os de la cuisse. En femelles on tourne à 600 cuisses à l’heure, et en mâle on tourne à 500. j’ai fait une qualification, un stage de 3 mois. J’ai commencé comme intérim, on m’a demandé de faire le stage, ça m’intéressait j’ai dit oui. Comme intérim je faisais les brochettes.

Le stage on nous apprend à faire les mouvements. On avait un certain nombre de cuisses par heure à faire avec un moniteur.

Maintenant je suis toujours au même poste. On est pas beaucoup à savoir faire ce poste. On est sur une chaîne, et comme je sais faire tous les postes, on m’a mis au plus dur, bien sûr. Parce que les anciens ne veulent pas le prendre, et ceux qui arrivent ne peuvent pas, c’est trop dur.

Dans mon stage j’ai appris à faire tous les postes. Avant on travaillait pas en chaîne, on travaillait cuise par cuisse je voulais bien savoir le travail, et à force des choses, personne voulait prendre mon poste, qui est difficile.

Je remplace les autres quand ils sont absents. J’ai un chef au dessus de moi. On nous demandait de plus en plus de vitesse, parce qu’on avait plus de commandes. On avait un couteau, et pas de gants en mailles. Voilà. Vu la rapidité, à la place de couper la viande j’ai coupé mon doigt. J’étais dans la boîte depuis trois mois, j’étais intérimaire. Je n’avais eu aucune formation, on apprenait sur le tas.

Au début pas de chaîne, puis ils ont amélioré, ils ont mis la chaîne.

Je suis directement venue sur le poste. Les ouvrières nous montrent une fois, et puis après on se débrouille. Elles nous montrent comment faire. On apprend par la force des choses. On travaille en double qu’elle regardent pendant 2 jours.

Sur les questions de sécurité on ne nous apprend rien, ni sur les machines, et certaines sont dangereuses. On nous donne une coiffe, et un tablier en plastique.

On avait pas de gant, pas de sécurité. Maintenant je les ai parce que j’ai changé de service. Je vois les autres elles ont un gant en maille à présent parce que il y a eu plusieurs accidents.

Comment c’est arrivé ?

On fait moins attention au bout d’un certain temps. C’est arrivé en début de journée, c’est l’heure où il faut le plus de rapidité parce que les commandes partent tout de suite. On faisait des factions, c’était en après midi. Les camions qui attendent pour les clients. Ils attendent la viande quand on a pas assez de viande. Ce boulot devient rasoir.

J’ai eu mes tendons de coupés. J’ai appelé mon chef, on est parti soigner. Il ne voulait pas que je rentre chez moi, il ne voyait trop rien. Pour lui ce n’était pas sérieux, "de la bricole"...

On a nettoyé la plaie, c’est lui qui l’a fait.., on a une infirmière qu’une heure par jour. Il m’a mis un pansement, nettoyé désinfecté, et je suis repartie au boulot. Ca me lançait tellement, et puis je voyais que mon doigt gonflait, alors j’ai voulu arrêter. Lui ne voulait pas. Puis des permanents m’ont dit « tu pars, tu pars tu peux pas rester comme ça », mon doigt il gonflait, et ça me lançait ». J’ai dit au chef que je pouvais plus durer, et il m’a laissé partir, finalement, deux heures après.

Je suis partie à l’hôpital après, et puis là ils ne voyaient rien, c’était déjà soudé, on ne voyait rien. Il aurait fallu ouvrir voir tout de suite, et puis je suis restée comme ça. Et puis trois mois après, je trouvais bizarre que mon doigt revenait pas droit.

J’ai eu huit jours d’arrêt, c’était une entaille banale. A l’agence d’intérim m’a donné le feuillet d’accident du travail et je suis retournée à l’hôpital pour le faire remplir. J’ai repris mon travail au bout de huit jours.

La suite, c’est que mon doigt, ne revient plus, je suis invalide à 20% je crois. Je trouvais bizarre qu’il ne revienne pas droit, il restait courbé, je n’ai plus de force dans ce doigt. Je suis allée voir mon médecin de famille pour lui demander, et lui m’a dit, c’est ton tendon qui est coupé.

A l’hôpital ils ne pouvaient rien faire, c’est trop tard. Après la sécurité sociale m’a convoquée pour un rendez-vous. J’ai eu une invalidité. Il y a une somme que j’ai eue.

Gérer l’événement accident, requiert une forme « d’indépendance solitaire » du salarié lorsqu’il décide de son propre chef de s’arrêter de travailler ou de ne pas le faire, selon ce qu’il estime devoir faire, selon les usages particuliers de son entreprise et les relations entretenues avec sa hiérarchie. Il manifeste une forme d’intériorisation réalisée de sa relation à l’emploi, mais aussi au poste de travail qui doit être « tenu », malgré la gêne née de l’accident. Ne pas reprendre le travail aussitôt l’incident clos pourrait être perçu comme une sorte de défection personnelle.

L’intériorisation des bonnes raisons de ne pas s’arrêter tient aussi aux liens qui soudent les petits collectifs de travail. Dans un autre cas, la victime fait une chute douloureuse qui lui occasionne une luxation. Pourtant sa douleur n’est pas une cause suffisante d’arrêt de travail : l’entretien montre comment le bon fonctionnement de l’entreprise est étroitement dépendant de sa présence au travail. Son absence déferait les « couples » de travail qui animent la micro entreprise dans laquelle « tout marche par deux : deux patrons, deux ouvriers, deux apprentis ». Dans les très petites entreprises s’opère une forme d’identification du salarié avec son univers de travail.

Indépendance pour décider de s’arrêter, mais aussi étroites relations d’interdépendance avec le collectif ou l’entreprise : les normes collectives façonnent, "conscientisent" une façon de penser l’arrêt de travail. S’arrêter de travailler, c’est faire appel à la solidarité et au secours des autres. On peut observer de la sorte la mise en cohérence, dans une même représentation du travail, des contraintes de production imposées dans l’entreprise avec les ressources de la solidarité sociale.

Dans leurs récits, les victimes d’accident du travail attribuent les causes de leur accident tantôt à la nature de leur métier, aux caractéristiques de leur poste de travail, à la situation de leur entreprise, tantôt à leur propre personne, leurs habiletés physiques ou mentales, voire à leur propre destin. Ces "descriptions naïves" de l’accident [Kouabenan 1999] apportent richesse et intérêt pour qualifier les relations entre des victimes et leur contexte de travail, leur univers de risques : les "atteintes à la santé" que les travailleurs supportent [Davezies 1999] peuvent être reclassées à partir des récits d’accidents selon trois catégories fortement imbriquées : les atteintes à l’intégrité physique, celles qui résulte d’une hyper sollicitation de l’organisme, et les atteintes à la dignité ou à l’estime de soi.

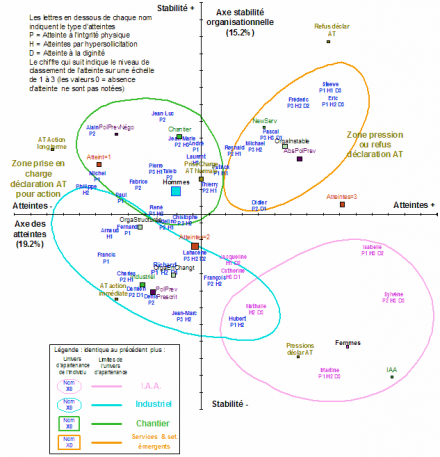

Sur la carte qui suit, le nombre d’atteintes subies par les salariés de l’enquête s’échelonne de 1 à 3 sur l’axe des abscisses. La stabilité des organisations de travail est repérée sur l’axe vertical. D’autres variables on été associées aux atteintes subies et au contexte organisé de l’activité : ce sont le style de démarche de prévention des accidents (prévention absente, prévention par consignes ou affiches, prévention négociée dans la discussion et les réunions) ainsi que les modalités de prise en charge des accidentés (accidents reconnus sans contraintes, pressions sur la déclaration, refus de déclarer les accidents).

Sur la carte on peut alors définir quatre univers du risque professionnel au travail fortement contrastés de gauche à droite et de bas en haut :

Celui du risque lié à l’activité industrielle organisée dans les murs de l’entreprise. Dans cet univers d’hommes, les règles prescrites encadrent la déclaration et la prise en charge collective des victimes, généralement effectuée par des tiers, médecins ou infirmiers. La prévention des accidents est aussi le fait des consignes.

L’isolat industriel du travail féminin hyper flexible dans des organisations exténuantes (industrie agroalimentaire dans nos exemples). Dans ces contextes, les femmes semblent maintenues à l’écart des démarches élémentaires de prévention des accidents ainsi que de toute représentation syndicale. Dans ces organisations, il leur est difficile de s’arrêter de travailler lors d’un accident et leurs dernier recours est de "s’arrêter en maladie".

L’univers instable des chantiers où l’autonomie dont disposent les salariés leur confère la possibilité de mettre en oeuvre collectivement des "savoirs faire de prudence" [Cru,1997]. Dans cet univers de risques élevés et de forte autonomie des collectifs de travail, les salariés bénéficient pu à pu de la prise en charge instituée par la coordination santé et sécurité, tantôt au contraire, ils doivent négocier au cas par cas et individuellement leur arrêt de travail avec leur hiérarchie

Le monde du travail des nouveaux services "sans foi ni loi" où l’absence de prévention des accidents va de pair avec le refus répété de déclarer les accidents. Ce monde est celui de l’improvisation organisationnelle où le cadre de l’action est l’absence de règles. L’insécurité au travail et la précarité professionnelle mettent à mal les solidarités de métiers naissantes et vulnérabilisent les sujets les plus fragiles.

Pour obtenir le droit de s’arrêter de travailler, nombre de salariés n’ont comme ultime ressource que de prendre sur soi et se faire arrêter par leur médecin généraliste. Plus qu’une méconnaissance des processus de déclaration des accidents, ce choix exprime souvent la place prise par des enjeux réels ou symboliques attachés à l’arrêt du travail. En dernier ressort la santé au travail devient une affaire personnelle qui montre l’incapacité du dispositif collectif de prise en charge des accidents à réguler les relations entre deux logiques concourantes, celle de l’efficacité de l’entreprise et celle de l’épanouissement physique et mental de ses salariés.

Analyse factorielle et graphe : Dominique Lanoë

Bibliographie

Daubas-Letourneux V. et Thebaud-Mony A., (2000) « Connaissance et reconnaissance des accidents du travail. Approche sociologique », rapport d’étude, Dares, juin.

Daubas-Letourneux V. et Thebaud-Mony A., (2001), « Les angles morts de la connaissance des accidents du travail », Travail et Emploi, n° 88, Dares, octobre.

Hamon-Cholet S. (2001), « Accidents et accidentés du travail : un nouvel outil statistique, l’enquête Conditions de Travail de 1998 », Travail et Emploi, n° 88, Dares, octobre.

Hamon-Cholet S. (2000), « Moins qualifiés, plus exposés » , Santé et Travail, n° 33, octobre.

Hamon-Cholet S. et Rougerie C. (2000), « La charge mentale, des enjeux complexes pour les salariés », Economie et Statistique, 2000.9/10 - N°339 , INSEE.

Lanoe D. et Loriot D., 2000, « Accidents et organisations, les épreuves au travail », rapport d’étude, Dares, juin.

Loriot D. 2001, « Accidents et organisations du travail : les enjeux de l’arrêt de travail », Travail et Emploi, n° 88, Dares, octobre.